德阳历史概述

2025-09-17 08:33:36

编者按:由德阳市政协文化文史和学习委员会、市文旅局(文物局)组织编撰的《德阳史稿》已交付四川文艺出版社出版。全书共60多万字,分先秦时期、秦汉时期、三国两晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋元时期、明清时期、中华民国时期、中华人民共和国时期(1949—1983)共八章,每章主要分政区建置、政治变迁、社会经济、文化、人物五个大的板块,全面叙述了德阳五千年来的变迁历程。《德阳史稿》是德阳建市以来的首部地方史著作,系统梳理了德阳历史发展脉络,解决了一些不甚清晰的学术疑难。地方历史是经济社会发展的文化力量、精神源泉,是文化软实力转变为城市核心竞争力的重要支撑。加强地方史研究,对于增强文化自信,推进文化和旅游深度融合发展具有先导和引领作用。

德阳于1983年建市,现辖旌阳区、罗江区、广汉市、什邡市、绵竹市、中江县。德阳市位于中国西南,地处四川中部、成都平原东北,西北为山区、中部为平原、东南为丘陵。主要河流分属两大水系:绵远河(古称绵水)、石亭江(古称洛水)、鸭子河、青白江为沱江水系,凯江、郪江为涪江水系。

“德阳”一词出自马王堆帛书《黄帝四经》“刑阴而德阳”,最初是与“刑阴”相对而言的一个词组,本义指“德”在治国中与“刑”的辩证关系。德阳在汉代开始或作为庙名、殿名,或作为地名,但是作为地方政区建置则从唐代才正式固定至今。尽管德阳地名得名较晚,但这片土地承载了跨越五千余年的连续人类活动史与灿烂文明,波澜壮阔的历史奔流浩荡,从距今5100年的新石器时代晚期到古蜀文明,再历经秦汉以迄于今,延续的文化脉络从未中断,呈现出一部充满魅力的地方文明演进史。

德阳境域主体位于沱江上游的成都平原东北部,秦推行郡县制以来,从西汉广汉郡的设置到唐代汉州(德阳郡)的建立,从1950年代德阳工业区的建设到德阳建市,德阳有着得天独厚的地理环境,不仅是自然地理和经济条件构成的共同体,更形成了富有个性的区域经济和文化。广汉郡辖区范围由大渐小,成汉以后的广汉郡到唐宋以来的汉州辖区相对稳定,长期下辖雒(今广汉)、什邡、绵竹、德阳等县,由此奠定了今德阳市政区的基本格局。从广汉郡、汉州到德阳市,历史文化一脉相承。

随着国家治理体系的调整,元代初行“行省”制度,元明清时期汉州的行政治理层级逐步下降。元代汉州上属成都路,明代为成都府属州,至清代更被降为散州,不再领县,原汉州属县分属成都府和绵州直隶州,其作为区域中心的功能逐渐式微,特别是汉州(雒)的影响力日渐减弱。

中华人民共和国建立后,随着宝成铁路建成通车,德阳开始了大规模的工业建设和三线建设,一个新兴的工业城市雏形初现。在改革浪潮的助推之下,德阳的现代大工业急切需要一个规模更大、层次更高的区域中心城市予以支撑带动,德阳建市既是时代所需,也是历史逻辑发展的必然。

一、先秦时期

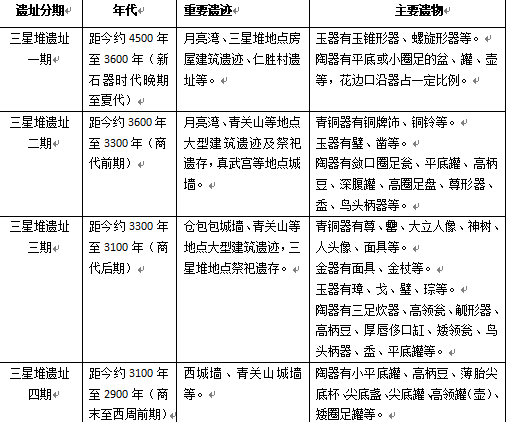

德阳是古蜀文明发祥地,古蜀先民从川西北高原进入成都平原,最早到达今德阳地区,进而创造出三星堆文化。德阳地区共发现新石器时代晚期至商周时期遗址100余处,分布在广汉、什邡境内及绵竹石亭江北岸区域,涵盖桂圆桥文化(距今5100~4600年)、宝墩(三星堆遗址一期)文化(距今4600~4000年)、鱼凫村(三星堆遗址新二期)文化(距今4000~3700年)、三星堆文化(距今3700~3100年)、十二桥文化(商代晚期至西周晚期)、新一村文化(春秋早期至春秋中期)。考古学文化类型、分期、年代、性质等具有一定的主观性,不同的学者在文化分期和年代上可能存在分歧。三星堆博物馆综合各种观点形成现在的展陈分期表。

三星堆遗址分期表

到晚期巴蜀文化阶段(考古学文化概念,春秋中期至公元前316年秦灭蜀国),德阳境内发现有什邡城关、罗江周家坝、绵竹金土村、广汉青关山等东周墓地,构成了完整的区域文化发展序列,体现了德阳历史的丰富内涵。

在桂圆桥一期文化时期,人们将粟作农业从川西北高原带入成都平原。到宝墩文化时期,在接受来自长江中游水稻种植和筑城技术等因素的影响下,稻作农业稳定发展,人口规模持续扩大,城市逐渐兴起。到夏商西周时期,社会逐步发展为文明和国家阶段。

鱼凫村(三星堆遗址新二期)文化时期,三星堆遗址仁胜村土坑墓表现出崇尚宗教和祭祀习俗及阶层分化现象,呈现社会复杂化倾向,古蜀文明的曙光已经出现。

三星堆文化具有神权政治特征,三星堆古国依靠经常性的祭祀活动,维护着国家和族群的凝聚力和向心力。三星堆文化晚期,三星堆聚落走向衰落而成都金沙村聚落逐渐崛起,三星堆大批祭祀用器被毁坏掩埋,很可能是当时发生了某种变故,此后三星堆古城便丧失了中心地位。三星堆时期稻作经济的充分发展支撑了稳定的社会系统,产生了高度发达的青铜铸造、黄金制作、玉石器加工、纺织、漆器、酿酒等手工业。

东周是蜀国社会大变革时期,社会结构发生巨大变化,社会精英逐渐阶层化,社会财富的占有方式和统治权力的表现形式都与夏商西周时期的古蜀社会显著不同,统治社会的不再是神权而是世俗的政治和军事势力。春秋中期开明氏推翻了杜宇氏,建立了开明王朝。春秋晚期开明五世(或说九世)进行了一系列以楚文化和中原文化为模仿对象建立“礼制”的社会改革。开明王朝在继承杜宇发展农业措施的基础上,通过治水为农业发展提供保障,为开发成都平原农业经济奠定了良好的基础,从而将蜀地农业发展推向一个新的高度。

古蜀社会从宝墩文化时期“天下万国”或“天下万邦”的古国时代,到三星堆文化时期进入了相对统一、文明程度更高的“王国”或“方国”时代。东周时期古蜀文明衰落,特别是到开明蜀国时期的晚期巴蜀文化阶段,社会经济发生了巨大的变革。公元前316年秦灭巴蜀,巴蜀文化逐渐被中原文明同化,开始融入到更加宏大、统一的文明之中。

二、秦汉时期

秦灭巴蜀后,在巴蜀地区推行郡县制,共设巴、汉中、蜀三郡共31(或说41)县,这些秦县文献记载较少,基本上根据考古学材料予以确认。德阳地区属蜀郡,境内设雒县(今广汉)、汁邡县(今什邡),今罗江属涪县(治今绵阳)地,今中江属郪县(治今三台郪江镇)、涪县、雒县地。

西汉高帝六年(前201)置广汉郡,德阳地区除原有的秦县外,又增设绵竹县(治今旌阳区黄许镇,辖地包括今旌阳区、绵竹)。广汉郡西汉辖13县,东汉领11县,初治雒县,西汉后期移治梓潼,东汉元初年间复移治雒。东汉末年,刘备夺取巴蜀,将广汉郡的北部区域分置梓潼郡。两汉时期,关于什邡县名的记载有“汁方”(汁音十)“什方”“汁防”。而汉代封泥印章和碑刻皆作“汁邡”,故从考古资料来看,汉代县名当为“汁邡”。新莽时期(9—23),改益州为庸部,改广汉郡为就都,改雒县为吾雒,改什邡为美信。公孙述据蜀时期(25—36),改广汉郡为子同郡。

秦汉时期,中原地区移民的迁入带来大量的劳动力与先进的生产技术,德阳地区经济取得了重要发展。秦蜀守李冰疏浚绵、洛,东汉时期广汉太守沈子琚修绵竹江堰,绵水、雒水流域成为四川地区重要灌溉区域,《华阳国志》称“绵、洛为浸沃”。随着水利技术的发展,疏通河道,兴建沟渠,德阳地区农业进一步繁荣,其农作物主要有稻、黍、粟、麦、茶、芋等。农业的基础上衍生出发达的家畜饲养业。德阳手工业发达,以广汉工官为代表,生产的漆器、金银器上供皇室。广汉郡的布匹、铁器、铜器等也闻名于全国。

发达的经济基础推动了文化的繁荣,汉代德阳深受儒家文化影响,重孝道,诞生了许多忠、孝、义、文之士,包括孝子姜诗、文学家李尤、教育家杨宣,以及“杨门学派”代表人物董扶、任安等,也保留了“襄人踏歌”、秘戏和升仙等民间风俗、信仰。德阳也是早期道教的重要传播区,天师道二十四治中的七治设在今德阳地区,佛教遗存也有发现。此外,考古发现了大量墓葬,在古人事死如事生的观念下,通过墓葬遗存可以复原秦汉时期德阳的社会、历史、生活、文化和宗教信仰。

秦汉时期是德阳地区政区初步形成的时期,也是经济文化大发展时期,从先秦古蜀文化转为汉文化,自彼时起,成为中华帝国紧密相连的组成要素。

三、三国两晋南北朝时期

东汉末年,太平道首领张角发动“黄巾起义”,东汉朝廷统治危机进一步加深,各地割据势力相互攻伐,逐渐形成了“魏蜀吴”三足鼎立局面。进入两晋南北朝以后,今德阳地区先后经历了西晋、成汉、东晋、前秦、谯蜀、宋、齐、梁、西魏、北周等十余个王朝和割据政权统治。

蜀汉时期,新置五城(今中江)、阳泉(今绵竹)二县。五城县为刘备定蜀后分郪县而设立,“汉时置五仓,发五县民,尉部主之,后因以为县”,为今中江建县之始。阳泉县为“蜀分绵竹立”,为今绵竹与德阳(旌阳区)分治,也是今绵竹建县之始。阳泉地望一般认为在今旌阳区孝泉镇(孝泉在北宋元丰年间以前属今绵竹),从近年考古发现来看,与孝泉镇相邻的今绵竹市孝德镇金土村遗址或是阳泉故城,金土村遗址为分布面积一百余万平米的大型汉晋时期遗址,综合时代、规模、地望分析,应该是文献所载的阳泉故城。广汉郡辖雒、绵竹(治今旌阳区黄许镇)、什邡、新都(治今青白江城厢镇)、郪、广汉(治今射洪)、德阳(治今遂宁)、五城、阳泉九县,治雒县。刘禅延熙(238—257)年间,又分广汉郡东部区域设东广汉郡,郪、广汉、德阳、五城移属东广汉郡,广汉郡辖雒、新都、绵竹、阳泉、什邡五县。今罗江另属梓潼郡涪县地。

西晋时废阳泉县。晋初省五城县,咸宁四年(278)又复立,太康六年(285)省,七年(286)又复置。西晋泰始二年(266),分广汉郡置新都郡,下辖雒、什邡、绵竹、新都四县,雒为郡治。太康六年(285),罢新都郡,雒、什邡、绵竹、新都回属广汉郡,雒为郡治。

成汉时期,广汉郡分置德阳郡,德阳(治今遂宁)、广汉(治今射洪)改属德阳郡,广汉郡辖雒、新都、什邡、绵竹、五城。东晋桓温平蜀后,罢德阳郡。永和十一年(355)置遂宁郡,辖广汉、德阳等县。自此,广汉郡辖区范围主要固定在成都平原东北部沱江上游区域。

东晋时期,复置阳泉县,广汉郡辖雒、新都、什邡、五城、阳泉县、郪县等县,绵竹县移属南阴平侨郡。东晋(一说西晋)增设万安县,属梓潼郡。晋末,万安县治所移至潺亭(今罗江万安镇),仍属梓潼郡,此为罗江境内置县之始。

南朝宋、齐、梁时期,广汉郡辖雒、什邡、郪、新都、阳泉、伍城(《宋书》《南齐书》称“五城”为“伍城”)六县,雒县为郡治,由梁州复属益州。广汉郡原辖县绵竹另属南阴平侨郡。刘宋时分广汉郡置新城郡,于今中江西北置怀归县,属新城郡。梁末置新州,辖新城郡等郡县。于伍城县地置伍城郡,辖伍城一县。北周(一说西魏)时,改置玄武郡,仍辖伍城县,原新城郡怀归县省入,郡县同治今中江县城东南。南朝宋、齐、梁时,仍置万安县,属梓潼郡,梁末改名孱亭县,西魏时复名万安县,又兼置万安郡,属潼州。

西魏时期,广汉郡仍置,辖雒、什邡、阳泉、新都等县。

北周时,什邡改名方亭,后废入雒县。侨郡南阴平废郡为县,废西遂宁侨郡改置怀中县,南阴平县、怀中县等成为实县改属广汉郡,后废入雒县。东晋以来,绵竹县长期为南阴平郡所辖,北周废南阴平郡为县之时,古绵竹当废入南阴平县,寻一并废入雒县。侨郡晋熙郡的长杨、南武都并入晋熙县,后又废晋熙县入阳泉县,阳泉改属晋熙郡。

三国两晋南北朝时期,长期战乱不止、动荡不安,对德阳地区政治、经济、民族和文化等方面产生严重影响。受战乱影响,北方流民南下,本土蜀民外徙,造成了人口大迁徙、民族大融合,原有社会体系崩解。同时,战乱导致人口锐减、经济凋敝、城邑皆空,出现“百家为村,不过数家有食,穷迫之人,什有八九,束缚之使,旬有二三”等现象,农业与手工业生产遭受重创,包括广汉郡在内的巴蜀地区社会经济陷入衰退。至西魏、北周,随着政局逐渐稳定,社会经济才有所恢复。汉代以来形成的世家大族相继走向没落,文化教育受到严重影响,本土文化人才凋零。同时,汉末以来的动荡局势,为宗教的发展和传播提供了社会条件,德阳信道者众多,成为早期道教的发祥地之一。佛教也得到广泛传播,僧人活动日益频繁,大量寺庙得以兴建。

东晋南北朝时期的侨郡县

东晋以来,在巴蜀地区大量侨置郡县,导致侨实杂置、难以分辨,南北朝时又对侨郡县建置进行大规模调整。“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自拔南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨立郡县,往往散居,无有土著”。侨郡县为安置侨民而设置,其性质为“借土寄寓”,后来通过与实县的整合等方式,侨郡县才进入当地的政区序列。东晋桓温平蜀后,在梁、益二州开始大规模侨置郡县。东晋安帝隆安二年(398),为安置秦州流民,设置晋熙郡,辖晋熙县(治今绵竹市城区)、苌阳县(治今旌阳区柏隆镇)。东晋时,为安置西晋永嘉时期阴平流民,设立南阴平郡,辖阴平、绵竹二县,寄治苌阳县,原广汉郡属县绵竹移属南阴平侨郡。受南北朝战乱和政局影响,南北朝时期不断增设和整合侨郡县,与原有实县长期混杂交织。西魏平蜀(553)后,对巴蜀地区原有实县和侨郡县进行大量裁撤、改设、更名等调整,这一过程持续至北周,主要涉及晋熙郡、南阴平郡、南汉中郡、西遂宁郡等。

晋熙郡,东晋安帝时置。刘宋时,晋熙郡领县二:晋熙(治今绵竹市城区)、苌阳(治今旌阳区柏隆镇)。南齐时,南新巴郡迁徙至古绵竹境域,废晋熙郡、苌阳县,晋熙县并入南新巴郡。南新巴郡领县三:新巴、晋熙、桓陵,寄治阴平(今旌阳区柏隆镇)。南梁时,废南新巴郡,复置晋熙郡和苌阳县,南武都县由剑阁一带迁徙来属,治今绵竹遵道一带。晋熙郡领县三:晋熙、长杨(苌阳)、南武都。苌阳县复置时,因别为一城,在南阴平之西。北周时,长杨(苌阳)、南武都并入晋熙县,后又废晋熙县入阳泉县,阳泉改属晋熙郡。

南阴平郡,西晋“永嘉流遇来属”,东晋桓温平蜀正式侨置郡县。刘宋时,南阴平郡领县二:阴平(今旌阳区柏隆镇)、绵竹,寄治苌阳。南齐时,废南汉中郡,南郑、南长乐并入南阴平郡,南阴平郡辖阴平、绵竹、南郑、南长乐四县。南梁时,又废南郑、南长乐,南阴平郡仍辖阴平、绵竹二县。北周(或说西魏)废南阴平郡为县,绵竹县当废入南阴平县,寻(或说隋)并废入雒县。

南汉中郡,为安置汉中流民,东晋孝武太元十五年(390)设立,一度被废。刘宋大明三年(459)复立,领南郑、南长乐、南苞中、南沔阳、南城固五县。南汉中郡及其辖县治地确址无考,当侨治今四川德阳市与都江堰市、汶川、茂县之间。南齐时,废南汉中郡,南长乐、南郑并入南阴平郡。南梁时,又废南长乐、南郑。

西遂宁郡,刘宋明帝泰始五年(469),分遂宁郡置东、西二郡,雒县境内侨置西遂宁郡,郡治在今广汉小汉镇(原新华镇)。齐、梁、西魏时仍置,北周时废郡改置怀中县,后废入雒县。

南阳侨郡,西晋永宁年间之后设置于什邡境内。李雄乱蜀,遣李寿尽掠汉川五千余家流寓于此,旧志称晋太康元年(280)立郡,或有误,应在李特、李雄起兵时的永宁年间(301-302)之后设置,后又废郡为县,西魏废帝三年(554)废。

四、隋唐五代时期

隋文帝开皇年间,废广汉郡入益州,炀帝大业初改益州为蜀郡。隋代的雒县,包括了北周时期的雒县、方亭(什邡)县、南阴平县、怀中县等,属益州(蜀郡)。开皇十八年(598),一度将雒县改名绵竹,大业初又复名雒。雒县之所以改名绵竹,是因合并了南阴平县(含古绵竹县)。

隋开皇初,废晋熙郡为县,阳泉废入晋熙县,并徙治晋熙郡城(今绵竹城区),属益州。开皇十八年(598),改晋熙县为孝水县,“境有孝子姜诗泉,故取为名”。隋文帝仁寿三年(603),分九陇、郫、孝水为濛州,至隋炀帝大业初州废。原雒县弃用绵竹之名后,大业二年(606)改孝水县为绵竹县,属蜀郡,其后绵竹之名一直沿用至今。

隋代,今中江地区主要包括玄武县、飞乌县。开皇初,废玄武郡,五城县属益州,开皇三年(583)改五城为玄武县,因玄武山为名。开皇中期,在今三台郪江置飞乌县,取飞乌山为名,辖中江县东南仓山、广福一带。隋文帝仁寿年间置凯州,“仁寿三年(603),分玄武、绵竹(雒改名绵竹时期,包括今广汉、什邡、旌阳区)、金渊(避李渊讳,后改金水,今金堂)、飞乌四县为凯州”,治地在玄武县,至隋炀帝大业初废凯州。废凯州后,雒县(大业初绵竹复名雒)、玄武县改属蜀郡,飞乌改属新城郡。

隋文帝开皇初,废万安郡,万安县属潼州。开皇五年(585),改潼州置绵州,万安县等属绵州。隋炀帝大业初,改绵州为金山郡,万安县等属金山郡。

唐武德元年(618),蜀郡改称益州,领成都、雒、玄武、绵竹等县。金山郡复为绵州,万安县属绵州;新城郡改称梓州,飞乌县属梓州。北周,南阴平县(含古绵竹)和方亭(什邡)相继废入雒县,唐武德二年(619)、三年(620),先后析雒复置什邡、改置德阳。析雒置德阳实为古绵竹复县,只是原名已不可再用,故借原广汉郡下辖废县名德阳。德阳建县既不是新建县,也不能称为复置,故《大清一统志》称“改置德阳县”。武德三年(620),玄武县由益州改属梓州。同年,分益州复置濛州,辖九陇、绵竹、导江三县。贞观元年(627),李世民“始命并省,又因山川形便,分天下为十道”,巴蜀地区剑阁以南为剑南道,嘉陵江以东为山南道。贞观二年(628),废濛州入益州,绵竹复属益州。贞观二十二年(648),飞乌县移治今中江仓山。贞观二十三年(649),在今中江县广福镇设铜监署,置官采铜、铸钱。高宗仪凤元年(676),废铜监署。调露元年(679),析郪、飞乌县置铜山县,治原铜监署。今中江地区玄武、铜山、飞乌三县并立,均属梓州(梓潼郡)。

垂拱二年(686),又析益州置汉州,取北朝广汉郡末字为名,是为汉州州名之始。汉州辖雒、德阳、什邡、绵竹、金堂五县,州治雒县,基本承继了成汉以来的广汉郡辖区。开元二十二年(734),将全国分为十五道,分山南道为山南东道(治襄州,今湖北襄阳)、山南西道(治梁州,今陕西汉中)。肃宗至德二年(757),分剑南道为剑南东川(治梓州,今三台县)、剑南西川(治益州,今成都)。川指“平川广野”,岷江流域属西川,沱江流域以东属东川,唐人把剑南东川、剑南西川和山南西道并称为“剑南三川”。天宝元年(742),唐玄宗改州为郡,汉州改称德阳郡,梓州改称梓潼郡,绵州改称巴西郡,郡治及辖县仍旧,属剑南道。乾元元年(758),唐肃宗又将郡更名为州,德阳郡复称汉州,巴西郡复称绵州,梓潼郡复称梓州。“改郡为州”后,唐宋地理志籍多以州郡名并存,如汉州(德阳郡)。天宝元年(742),万安县因与岭南道万安郡重名,改万安为罗江,是为罗江县名之始,隶属绵州(巴西郡)。从唐初析雒复置什邡、改置德阳到汉州的建立,基本奠定了今德阳政区建置的雏形。

唐代之后,剑南地区先后经历前蜀(907—925)、后唐(925—934)、后蜀(934—966)统治,今德阳地区政区建置基本沿用唐制,汉州领雒、什邡(通计)、绵竹、德阳、金堂五县,罗江县属绵州,玄武、飞乌、铜山三县属梓州。永平二年(912),前蜀王建将什邡县改名通计县,历7年王衍时复名什邡。

唐代“量户口定州县等第”,将全国各州县分为赤、畿、望、紧、上、中、中下、下各级,汉州(德阳郡)为上州。随着经济的发展和人口的增加,雒县于开元四年(716)、什邡于贞元二年(786)升为“望县”,德阳、绵竹于贞元五年(789)升为“紧县”,绵州罗江于元和六年(811)升为“上县”。此外,梓州(梓潼郡)的玄武、飞乌为“上”县,铜山为“中”县。

从“贞观之治”到“开元盛世”,以成都平原为核心的剑南地区人口增长迅速,成都及其周边地区成为经济最发达的地区之一。汉州建立以后,唐玄宗天宝年间,汉州户数、人口分别位居巴蜀地区第二、第四,是整个剑南道人口稠密的地区之一,汉州成为朝廷税赋重要来源地之一。唐代地方官吏非常重视水利,先后兴修罗江县芒江堰、杨村堰和雒县堤堰等,有力地促进了粮食的生产和农业的发展,汉州成为剑南地区重要粮食产区。汉州手工业发达,不仅向朝廷上贡“交梭、罗”等众多丝织品,还生产名茶“汉州杨村茶”、名酒“剑南烧春”和鹅黄酒。“剑南烧春”名扬天下,作为宫廷御酒被载入史册,成为全国名酒。鹅黄酒则产于汉州雒城,又名鹅儿酒、鹅稚酒,杜甫作《舟前小鹅儿》让鹅黄酒享誉一时。德阳盐业、矿业的发展也引人瞩目,罗江、飞乌、玄武等地还开凿了诸多盐井,中江铜山因产铜而闻名,而置铜山县。唐代地方官学、私学不断发展,王勃、杜甫等在德阳留下大量作品,巴蜀文化得到长足进步,文学家符载、画家姜道隐等都出生于德阳。佛教、道教得到了前所未有的发展,有著名宗教人士王玄览、马祖道一等,各地大量兴建庙观,又雕琢了大量摩崖造像。

五、两宋时期

宋太祖乾德三年(965)平定后蜀,置西川路,宋太祖开宝四年(971)于西川路分置峡西路,不久废除,与西川路合并为川峡路。宋真宗咸平四年(1001),把川峡路分为益州路、利州路、梓州路、夔州路四路,称川峡四路,简称“四川”,“四川”之名即见于记载。唐代“剑南三川”之名已演变为“四川”,这里的“四川”只是地理概念。

益州路下置汉州,德阳郡,领雒、什邡、德阳、绵竹4县,雒县为郡州治。宋仁宗嘉祐四年(1059)升益州为成都府,益州路更名成都府路。南宋时,汉州仍置,领县与北宋时相同。

益州路下置绵州,巴西郡,领罗江。

梓州路下置梓州,梓潼郡,领玄武、飞乌、铜山。北宋大中祥符五年(1012),避圣祖玄朗(宋太祖追尊轩辕黄帝为赵氏远祖,尊号曰圣祖,宋人记其名为赵玄朗)讳,改玄武为中江,是为中江县名之始。关于“中江”县名的由来有两种说法:一说以江名县,另说“县为江所环,因名之。”宋徽宗重和元年(1118),升梓州为潼川府,中江、飞乌、铜山属潼川府。南宋孝宗乾道六年(1170),梓州路更名潼川府路。

宋代承袭了唐代县望等级制度,按“政治地位”和“户口”两大标准划分,分赤、畿、望、紧、上、中、下7个等级。“上,绵州,巴西郡,军事,治巴西县。县八……紧,罗江……上,汉州,德阳郡,军事,治雒县。县四。望,雒。望,什邡。望,绵竹。望,德阳。紧,梓州,梓潼郡,剑南东川节度,治郪县。县九……望,中江……中,飞乌。中,铜山。”雒、什邡、绵竹、德阳、中江社会经济地位较高,为望县;罗江次之,为紧县;飞乌、铜山再次之,为中县。

两宋时期,四川社会相对稳定,全国经济重心南移,受北方先进生产技术和文化影响,加之地方水利灌溉条件改善,以及当地官员的积极治理等因素,德阳地区农业、手工业、商业发展迅速,同时为人口增长、文化繁荣提供了客观条件。两宋期间,德阳地区文化繁荣,六县均建立起了官学体系,理学迅速发展,出现了铜山三苏、绵竹张浚张栻父子、省状元何耕等文化名人。孝文化进一步发展,扩建孝感庙、修建“孝街”。佛道两教迅速发展,李冰崇拜被推向顶峰,许逊崇拜使“旌阳即德阳”的认识逐步在地化。

六、元明清时期

元代初行“行省”制度,亦称行中书省,或行尚书省,行省下统道、路府(州)、县。至元十八年(1281),以陕西行中书分省四川。二十三年(1286),始置四川行省,署成都,统有九路五府,“四川”正式成为政区名称。德阳地区六县多有变化,但始终属成都路、潼川府。

元世祖中统元年(1260)复置汉州,并撤销雒县建制,原雒县地直接由汉州管辖,领什邡、德阳、绵竹三县,上属成都路。中统三年(1262),设陕西四川行中书省,汉州属之。至元八年(1271),升德阳县为德州,属成都路。至元十三年(1276),复降为德阳县,属成都路,十八年(1281)复属汉州。至元十三年(1276)撤销绵竹建制入汉州,二十九年(1292)复置绵竹县。元顺帝至正二十二年(1362)明玉珍建大夏政权时,复置雒县。

至元十六年(1279),撤销飞乌县入铜山县。至元二十年(1283),撤销铜山县入中江县。至此,德阳地区雒、什邡、绵竹、德阳、罗江、中江六县政区格局基本形成,一直延续至今。中江县隶属潼川府。罗江上属绵州,绵州元初隶属成都路,至元二十年(1283),并魏城(今绵阳市游仙区魏城镇)入本州,改隶潼川府。

明初,四川人口锐减,洪武十年(1377),全国共裁并62县。洪武四年(1371)雒县省县入汉州,不再设雒县。洪武六年(1373),省罗江县入绵州。洪武十年(1377),省德阳县入汉州,省什邡县入绵竹县,省中江县入潼川(直隶)州。此时,德阳地区仅存一州(汉州)、一县(绵竹县)。洪武十三年(1380),为适应社会经济恢复的需要,德阳地区重新恢复了一批县级建制,复析汉州置德阳县,析绵竹县置什邡县,仍属汉州。析绵州置罗江县,仍属绵州。析潼川(直隶)州置中江县,仍属潼川(直隶)州。

清代德阳政区最大的变化在于汉州被降为不领县的散州。顺治初,汉州下辖什邡、绵竹、德阳,罗江属绵州,汉州、绵州隶属成都府。中江县属四川北道直隶潼川州。顺治十六年(1659)罗江并入德阳。康熙二十六年(1687),汉州降为散州,不再领县,什邡、绵竹、德阳直属成都府。雍正五年(1727),升绵州为直隶州,辖德阳、安县、绵竹、梓潼四县。雍正七年(1729)析德阳县复置罗江县,上属绵州。乾隆三十四年(1769)省罗江入绵州,并移绵州治于罗江。嘉庆七年(1802)复置罗江县,仍属绵州。雍正十二年(1734)潼川升州为府。顺治、康熙时期,除中江县属潼川州(后改为府)外,德阳其他地区均属成都府。雍正后,什邡、汉州属成都府,德阳、绵竹、罗江属绵州,中江直属潼川府。

半个世纪的宋蒙(元)战争,摧毁了德阳地区乃至四川社会内部的生机与活力,对历史进程产生重大影响。土著人口几乎灭绝,文化发展的内部机制被斩断,经元一代,也未完全恢复,为此元代开启了大规模的省际大移民。

元明清时期大批外省移民迁入,德阳地区的语言、风俗等文化元素发生了重构,大批宗庙建筑拔地而起,同时为经济发展提供了新血液,绵竹大曲、德阳潮扇的发展等都离不开外来文化以及技术的影响。这一时期农业进一步发展,耕地面积扩大,大规模筑坝修堰,筒车、冬水田推广和普及,水利设施更加完善。水运、陆运交通进一步发展,商品货物繁荣,形成了一批货物集散中心,为近现代集镇的产生奠定了基础。

元代科举制度中落,德阳地区却建立了当地最早的书院——紫岩书院。明清时期的教育制度逐步完善,科举录取人数达到峰值,学术家族迭相涌现,成为地区一大特色。孝文化进一步繁荣,元代“涌泉跃鲤”的故事进入“二十四孝”,到明清时期一门三孝的故事情节最终形成,并通过戏曲等形式不断扩大影响力。一大批非物质文化逐步发展、完善,形成产业,工艺延续至今。

德阳地区地处内陆,1840年后虽未直接遭受列强武力侵略,但随着半殖民地半封建社会程度不断加深,鸦片泛滥、阶级矛盾激烈、西方教会势力渗透,社会动荡不安。清末,清廷一系列自救改革开启了德阳地区的近代化,但进程缓慢,远不如沿海地区。然而,轰轰烈烈的保路运动为辛亥革命的爆发创造了有利条件,也标志着德阳地区迈入了一个崭新的历史阶段。

七、中华民国时期

民国建立之初,地方行政区划设置仍沿清代之制,全国设23省,实行省、府(州)、县(州、厅)三级管理体制。1913年,国民政府颁行《划一现行各县地方行政官厅组织令》,废府、州、厅,恢复道制,由道辖县,县下设区,区下为联保。道的长官称观察使,行政机构称观察使署。四川划分为七道,德阳、罗江、汉州、什邡、绵竹五县属川西道,川西道辖今成都、德阳、绵阳(盐亭、三台除外)、阿坝范围内31县,观察使署置成都;中江县属嘉陵道,嘉陵道辖今南充、遂宁、广元、广安范围内26县(包括盐亭、三台),观察使署置南充。1914年,改川西道为西川道。同年,汉州改名广汉县。1918年后,六县处四川防区制统治之下,境内各县政区建置基本没有变化,但管辖权归驻防军阀。1935年川政统一后,中江县属四川省第十二行政督察区(专员公署治遂宁),其余五县属第十三行政督察区(专员公署治绵阳)。

民国初年,为捍卫辛亥革命胜利成果,德阳爱国志士上下求索、奋斗牺牲,但这些斗争均以失败告终。五四运动前后,新一批忧国忧民的知识分子,或域外求学探寻真理,加入中国共产党;或学成归来,与上级党组织派遣到德阳地区工作的党员一道传播革命火种,建立中共党组织,发动武装起义。抗日战争全面爆发后,各县向前线输送兵员近10万名,牺牲忠烈将士1687名,后方民众倾力支援前线作战,共同书写了德阳儿女浓墨重彩的抗日华章。抗战胜利后,人民运动和迎接解放的武装斗争,有力配合了各县解放。民国时期,以萧朴生、孟本斋、王干青、戴资杰、王本鉴为代表的革命先烈用鲜血铸就了历史的辉煌。

这一时期,农业在经济中占据主导地位,不过农业商品化进程相较于封建社会自给自足的小农经济有了较快发展。出现了手工业作坊和工厂,主要集中于酿酒、卷烟等行业,其中绵竹大曲最负盛名,什邡卷烟厂如雨后春笋般涌现。传统集市贸易依旧是商业主要形式,但伴随近代交通发展,尤其是川陕公路等通车和绵远河、石亭江、凯江通航,德阳与周边地区贸易往来大幅增多。

新式学校的建立,为德阳培育了一批具有新思想的人才。《资本论》首译者著名经济学家陈豹隐,近现代教育家叶秉诚、李炳英、黄怀英、黄尚毅,年画大师黄瑞鹄,宗教人物能海、贯一,都是名留史册的人物。诗界泰斗覃子豪以其充满魅力的诗歌,在文学历史长河中留下璀璨星光。

民国时期的德阳在克难克艰中前行,政治的动荡限制了经济和文化的全面发展,变革与进步已然成为这一时期历史发展的必然趋势。

八、中华人民共和国时期

1950年初,四川分为川东、川南、川西、川北四个行政区。德阳、罗江、广汉、什邡、绵竹5县属川西行政公署绵阳专员公署,署治绵阳;中江县属川北行政公署遂宁专员公署,署治遂宁。1952年9月,四大行政区撤销合并为四川省,六县所属专署不变。1953年7月,广汉县和什邡县划归温江专员公署,署治温江。1958年10月,遂宁专区并入绵阳专区,中江县随之并入绵阳专区。1959年3月,罗江县并入德阳县。1960年1月,广汉县和什邡县合并为广汉县,1963年1月,两县又分置。1968年专区改称地区。1983年8月18日,经国务院批准,新建省辖地级德阳市,从温江地区划归成都市的广汉、什邡以及绵阳地区德阳、绵竹、中江5县划归新建德阳市领属,市人民政府设德阳县旌阳镇。1984年德阳县改设市中区,1996年市中区分设旌阳区、罗江县。

在人民政权的建立和巩固时期,德阳人民踊跃参加征粮剿匪运动,在抗美援朝、保家卫国中涌现出以黄继光等为代表的英雄群体。在向社会主义过渡时期,开展土地改革、各项民主改革和社会主义三大改造,废除了封建剥削的土地制度,建立和完善了社会主义经济体系。在社会主义探索时期,开始了大规模的工业建设和三线建设。历经整风反右、人民公社化等运动以及“文化大革命”内乱,历史的诸多教训极其深刻,“文化大革命”的教训尤为惨痛。拨乱反正与改革开放起步时期,推行农村联产承包责任制,推进城市经济体制改革和地县体制改革,德阳成为四川第一批省辖地级市,古老而新兴的土地焕发出新的生机与活力。

建市前农业仍然在经济中占据主导地位,但在国民经济中的占比不断下降。德阳工业起步早,发展速度快,成千上万建设者从祖国各地来到德阳,参加工业区和三线建设,涌现出李干、丁一等一批德阳工业发展的铺路人。公路铁路网络逐步构建,运输和出行方式均发生改变。兴建人民渠和一批水库工程,为德阳地区农业发展、工业兴起和人民生活水平提供了保障。

各类学校逐步建立和完善,基础教育不断普及,随着高考制度的恢复,为德阳培养了大批人才。群众文化活动丰富多彩,文学、艺术等领域也有发展,产生了中国著名雕塑家叶毓山等名家。医疗机构不断增加,医疗水平和民众健康水平逐步提高。科技创新也取得不少成效,当地企业参与多项国家重大科技攻关项目,科技成果及科研创新推动了国家工业的发展。

从第一个五年计划开始,国家实施以重工业和国防体系建设为主导的工业化战略,凭借优越的地理区位优势、便利的交通条件以及大工业建设所需资源,德阳成为国家工业化的重点地区。早在20世纪50年代后期,刘少奇、邓小平等党和国家领导人曾多次提出德阳建市的构想。对于城市规划,邓小平就专门讲过:“拿四川的城市来说,第一重庆,第二成都,将来第三是西昌,第四就是德阳了。(德阳)城市规模根据这些工业项目和将来的发展,郊区要划大一些,许多东西才可以自给,如城市人口以30万规划还小了,要按城市50万以至100万作规划。德阳是不是划几个县(用手在地图上把德阳、绵竹、广汉、什邡划了一个圈)进来以便解决食品、劳动力和其他资源。”工业区和三线建设带来了德阳县城城市人口的快速增长和城市空间的不断拓展。到1965年德阳县城人口达到7万,城市化率达到18.2%,高出全省8.8个百分点;1980年底德阳县城总人口达12万人,成为四川省县城人口最多的一个县,城市化率为17.5%,高出全省8.3个百分点;1981年底县城面积扩大至9.5平方公里(含城郊各工厂用地)。随着工业发展和人口增加,建立德阳市成为德阳人民一直的夙愿。虽然其后在建市过程中有些反复,直到1983年8月18日,国务院正式批准建立德阳市。

建市40年来,德阳经历了建市初创、二次创业、发展跨越等历史阶段,在声势浩大的改革开放大潮中,德阳人民紧紧抓住历史赋予的发展机遇,以敢为人先的进取精神,不断创造无愧于历史、无愧于时代的光辉业绩,谱写了一曲自强不息、开拓奋进的壮丽诗篇,让德阳这座西部内陆城市茁壮成长,成功地实现了一系列历史性转折,在政治、经济、文化、社会、生态文明建设等领域取得了辉煌的成就。如今,德阳正以更加昂扬的姿态,朝着加快建设世界级重大装备制造基地和成渝地区双城经济圈制造强市的目标奋勇前行。

作者:德阳市文物考古研究所研究馆员 刘章泽